Geschichte des Torfabbaus

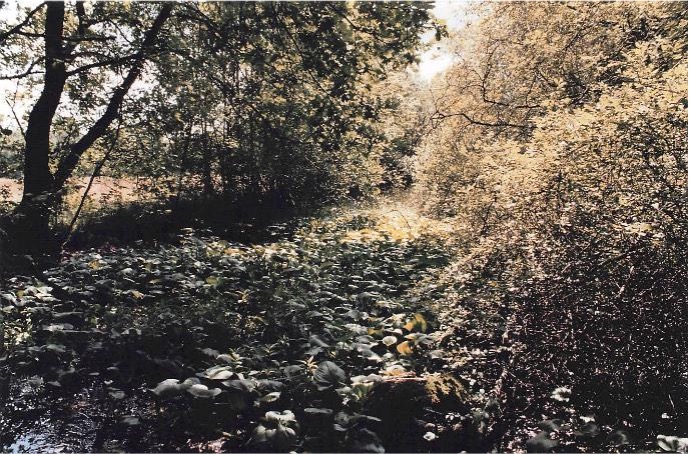

Der heutige Bereich von Teufelsmoor wie die ganze Niederung zwischen Hambergen und Tarmstedt gehört zu einem Urstromtal, das sich in Ost-West-Richtung von Polen durch fast ganz Norddeutschland erstreckt. Insbesondere nach der letzten Eiszeit vor etwa 12.000 Jahren zunächst als See ausgebildet, fand nach und nach eine Entwässerung statt, im Bereich Teufelsmoor vor allem durch die westwärts, nach der Vereinigung mit der Wümme als Lesum in die Weser fließende Hamme und ihren Nebenfluss Beeke. Gleichzeitig setzte die Moorbildung ein, im unmittelbaren Bereich der Flüsse als Niedermoor, etwas davon entfernt als Hochmoor, das später in einer Mächtigkeit von bis zu 10 m den stichfähigen Torf lieferte.

Zwar lassen sich seit ungefähr 2000 bis 3000 Jahren Spuren von Menschen im Teufelsmoor zurückverfolgen, doch erste größere Versuche zur Kultivierung und dann auch Besiedlung der Moorlandschaft begannen etwa im 13. Jh., hier vor allem ausgehend von dem 1182 n. Chr. gegründeten Benediktinerinnen-Kloster St. Marien in Osterholz. Wurde Torf in jener Zeit nahezu ausschließlich für den häuslichen Gebrauch als Heizmaterial auf den Einzelhöfen gebraucht, so änderte sich das zunehmend und ab dem 18. Jh. erheblich: Mit dem Bevölkerungswachstum und wachsenden Städten stieg der Brennstoffbedarf stetig an; in den waldarmen Landschaften Nordwestdeutschlands wurde daher Torf ständig mehr als Heizmaterial im weiten Umkreis begehrt – verständlich, wenn man bedenkt, dass der aus den untersten Moorschichten und damit älteste Schwarztorf einen etwa mittlerer Braunkohle vergleichbaren Heizwert besitzt.

Die vom Königreich Hannover vor allem durch seinen berühmtem „Moorkommissar“ Johann Christian Findorff (1720 – 1792) ab etwa Mitte des 18. Jh. betriebene Moorkolonisation im Teufelsmoor wie aller angrenzenden Moore hatte daher neben der Schaffung von zusätzlichem Lebens- und Wirtschaftsraum die weitere Aufgabe, diese Brennstoffversorgung der Städte und größeren Gemeinden zu sichern.

Die ersten Siedler mussten das Land entwässern und urbar machen. Es wurden Roggen, schwarzer Hafer und Flachs angebaut. Buchweizen kam im 18. Jahrhundert dazu. Der Torfkahn war das Fortbewegungsmittel. Hamme, Beek und die Schiffgräben zum Hof bildeten jahrhundertelang das Wasserstraßennetz.

Torf als „Gold“ des Moores Torf diente als Brennstoff zum Heizen und Kochen. Er war Lagerstatt und Einstreu fürs Vieh und in den Toiletten. Durch den Verkauf von Torf kamen die Bauern an Bargeld.

Die Moore wurden durch künstliche Verkehrs- und Entwässerungswege in Form kleiner Kanäle – im Teufelsmoor etwa 200 km – erschlossen, die Anschluss an die größeren Wasserwege, hier also Hamme und Beeke, brachten. Torfkähne in verschiedenen Größen, immer aber mit ihren charakteristischen braunen Segeln, gehörten bis nach dem 2. Weltkrieg (1939 – 45) zum ständigen Bild der Landschaft; heute sind sie bei touristischen Torfkahn-Fahrten zuweilen immer noch sichtbar.

Aufschwung und Ende der Torf – Ära, weil nach dem ersten Weltkrieg Torf wieder gefragt war, wurde 1919 der Gemeinnützige Siedlungs- und Moorgesellschaft mbH die Torfabbaugenehmigung erteilt. 1920 wurde innerhalb von wenigen Monaten der Torfkanal fertig gestellt. 1934 kaufte Anton Menke das Torfwerk und gründete die TURBA Torfindustrie GmbH. 1985 übernahm die Floralis GmbH die Abbaurechte. Sie grub im Günnemoor bis 2012 Torf großflächig und bis zu 8 Meter tief ab. Die Bilanz: Im Zeitraum von rund 90 Jahren wurden ca. 15 Mio. m³ Torf abgebaut.